採用サイト改善ガイド

AI時代の応募率を上げる採用サイト改善ガイド- 採用担当者必見!

公開日:2025.07.04

2025年の採用市場は、完全に候補者優位の売り手市場となっています。有効求人倍率は1.26倍(出典:厚生労働省 / 一般職業紹介状況(令和7年4月分)について)と高水準で推移しています。また、IT人材では6倍以上の有効求人倍率となっています。

このように「企業が人材を選ぶ」から「人材に選ばれる」時代へと完全にシフトしたと言える状況です。

このように「企業が人材を選ぶ」から「人材に選ばれる」時代へと完全にシフトしたと言える状況です。

※出典:DODA転職求人倍率レポート(データ)(https://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/data/)

なぜ今、採用サイトが重要なのか?

- 転職検討者の90%が企業の採用サイト(出典:採用サイトに関する意識調査)を必ずチェックしている

- 出社回帰もあり求人票だけでは伝わらない「会社の雰囲気」「働く環境」への関心が高まっている

- 優秀な人材ほど、複数の企業情報を詳細に比較検討している

つまり、採用サイトは候補者に自社について知ってもらうために重要な採用ツールになっています。

「うちには採用サイトがない」「古いまま放置している」という企業は、優秀な人材との接点を大幅に失っている可能性があるので、現状の採用サイトの改善や採用サイトがない場合は、本記事を参考に検討することおすすめします。

「うちには採用サイトがない」「古いまま放置している」という企業は、優秀な人材との接点を大幅に失っている可能性があるので、現状の採用サイトの改善や採用サイトがない場合は、本記事を参考に検討することおすすめします。

採用サイトの目的とKPI設定

採用サイトには大きく分けて三つの目的があります。目的をしっかりと定義し、採用サイトの改善や制作を進めていきましょう。

採用サイトの目的は、第一にブランディング、会社のビジョンや価値観、社員の姿勢を伝え、候補者が「この会社で働きたい」と感じるきっかけを作ります。第二に情報提供、募集要項やキャリアパスといった実務的な情報を丁寧に提示し、不安を解消します。第三が応募導線、フォームやチャットボットへのスムーズな誘導で、応募完了までのハードルを下げます。

採用サイトの目的は、第一にブランディング、会社のビジョンや価値観、社員の姿勢を伝え、候補者が「この会社で働きたい」と感じるきっかけを作ります。第二に情報提供、募集要項やキャリアパスといった実務的な情報を丁寧に提示し、不安を解消します。第三が応募導線、フォームやチャットボットへのスムーズな誘導で、応募完了までのハードルを下げます。

目的を明確にすると、自然と測定すべき指標(KPI)が決まります。例として「サイト訪問数」「ページ滞在時間」「応募完了率(CVR)」など。数字を追うクセをつけることで、改善の優先順位が見えやすくなります。

・成果を測るKPI設定例

まずは現状の数値を把握することから始めるために、Google Analytics 4(無料)などのサイト計測ツールを導入してみましょう。

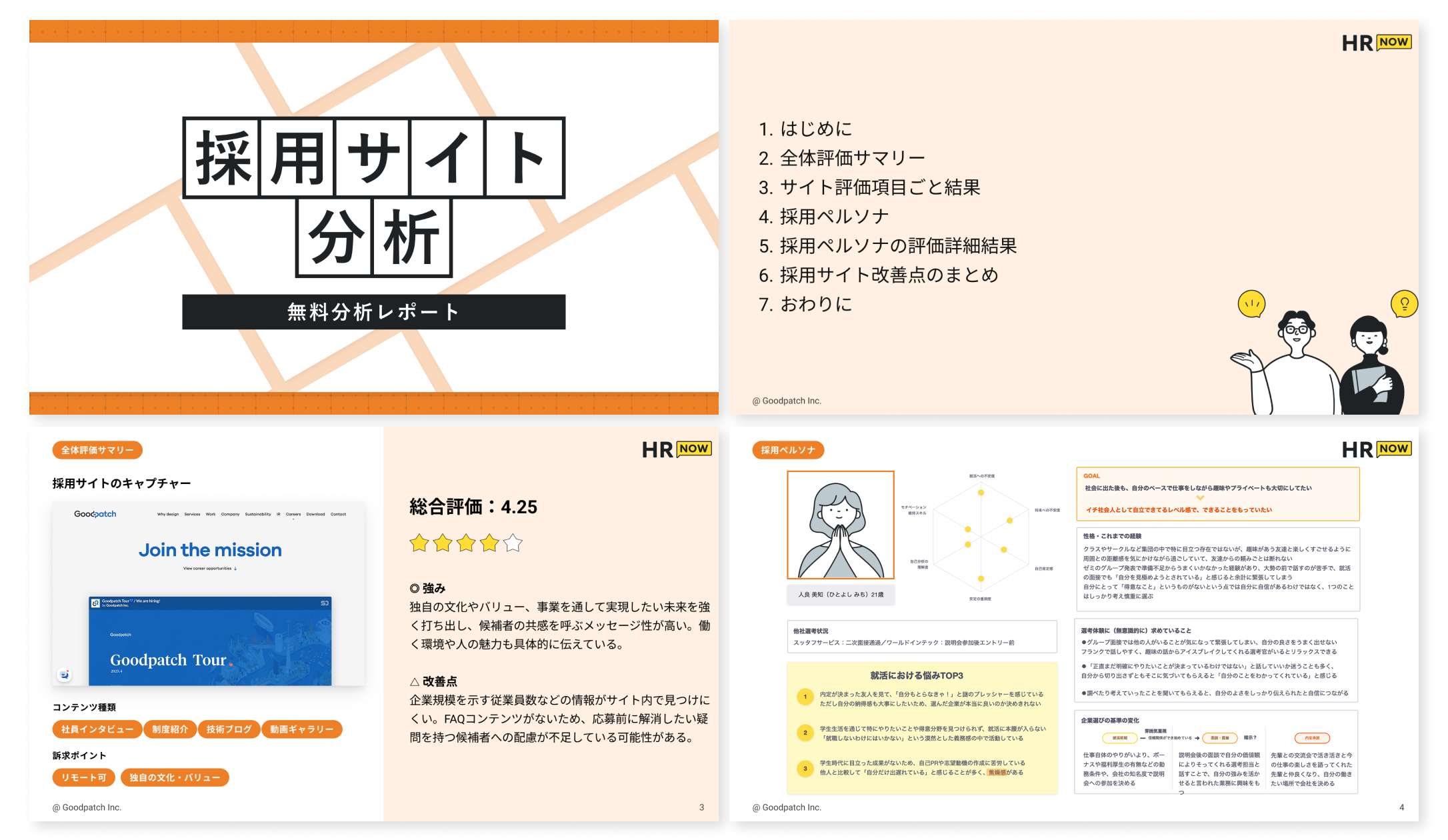

無料分析レポート

【無料】採用サイト分析レポート

この資料でわかること

貴社の採用サイトを無料で分析レポートを作成しお送りします。

採用サイト全体の評価だけでなく、採用ペルソナ視点での改善点もご提案します。

申し込む採用サイト全体の評価だけでなく、採用ペルソナ視点での改善点もご提案します。

ターゲット明確化|採用ペルソナと候補者体験(CX)設計

採用サイトの作成、改善に当てってはどんな人に見たもらうサイトなのかというターゲットの明確が重要になってきます。ターゲットの明確化のために、まずはペルソナを作成しましょう。たとえば「25歳・Webエンジニア志望・リモート希望」といった基本データに加えて、「なぜ転職したいのか」「重視する価値観」まで具体化すると、届けるべきメッセージが明確になります。

具体的なペルソナ作成方法

× 悪い例:「エンジニア、20代後半」

○ 良い例:

具体的なペルソナ作成方法

× 悪い例:「エンジニア、20代後半」

○ 良い例:

若手フロントエンドエンジニアの採用ペルソナ

【基本情報】

・年齢: 28歳前後

・最終学歴: コンピュータサイエンスまたは関連分野の大学卒

・職歴: フロントエンド開発に特化した企業で3年以上の実務経験を持ち、特にReactやNext.jsを用いたプロジェクトに従事している

・居住地: 都内在住または近郊、リモートワークに対して柔軟で、フレックスタイム制度を活用できる方

【職務経歴・スキル】

・フロントエンド開発の実績: ReactおよびNext.jsを用いたウェブアプリケーションの設計・実装において、ユーザー体験を向上させるための具体的な成果を上げている

・コードレビューの経験: チームメンバーとの協力を通じて、コードの品質向上に貢献し、フィードバックを受け入れる姿勢を持つ

・技術選定のスキル: 新しい技術やツールの導入を提案し、プロジェクトに最適な技術スタックを選定する能力を有する

・モダンなフロントエンド技術に関する深い理解: TypeScriptやGraphQLの知識があり、UI/UXデザインの基礎知識も持つ

【キャリアの志向・価値観】

・新しい技術を学び続け、フロントエンド開発の最前線で活躍したいという強い意欲を持つ

・ユーザーの視点を大切にし、使いやすいインターフェースを構築することに情熱を注ぐ

・チームでの協力を重視し、オープンなコミュニケーションを通じて意見を尊重し合う文化を大切にする

・自分のアイデアや提案がプロジェクトに直接反映されることにやりがいを感じる

【行動特性・パーソナリティ】

・自発的に学び、技術のトレンドに敏感で、常に新しい知識を吸収しようとする姿勢がある

・チーム内でのコミュニケーションを大切にし、協力的な姿勢で他のメンバーと連携する

・柔軟な思考を持ち、問題解決に向けて積極的に取り組む姿勢がある

・フレンドリーでオープンな職場文化を楽しみ、チームの一員としての影響力を発揮したいと考えている

【働く環境への期待】

・最新の技術に触れながら成長できる環境を求め、スキルを磨く機会が豊富な職場を志向する

・オープンなコミュニケーションを重視し、意見を尊重するフレンドリーな職場文化を求める

・チームの一員として、自分のアイデアや提案がプロジェクトに反映されることに喜びを感じる環境を望む

【ペルソナの背景ストーリー】

このペルソナは、フロントエンド開発に情熱を持ち、特にReactやNext.jsを用いたプロジェクトに従事してきました。彼は、ユーザー体験を向上させるためのインターフェース設計に取り組み、チームメンバーとの協力を通じてコードの品質向上に貢献してきました。新しい技術を学ぶことに対して強い意欲を持ち、常に自己成長を目指しています。今回のポジションでは、彼の技術力とチームワークを活かし、革新的なソリューションを提供するプロジェクトに貢献したいと考えています。

・年齢: 28歳前後

・最終学歴: コンピュータサイエンスまたは関連分野の大学卒

・職歴: フロントエンド開発に特化した企業で3年以上の実務経験を持ち、特にReactやNext.jsを用いたプロジェクトに従事している

・居住地: 都内在住または近郊、リモートワークに対して柔軟で、フレックスタイム制度を活用できる方

【職務経歴・スキル】

・フロントエンド開発の実績: ReactおよびNext.jsを用いたウェブアプリケーションの設計・実装において、ユーザー体験を向上させるための具体的な成果を上げている

・コードレビューの経験: チームメンバーとの協力を通じて、コードの品質向上に貢献し、フィードバックを受け入れる姿勢を持つ

・技術選定のスキル: 新しい技術やツールの導入を提案し、プロジェクトに最適な技術スタックを選定する能力を有する

・モダンなフロントエンド技術に関する深い理解: TypeScriptやGraphQLの知識があり、UI/UXデザインの基礎知識も持つ

【キャリアの志向・価値観】

・新しい技術を学び続け、フロントエンド開発の最前線で活躍したいという強い意欲を持つ

・ユーザーの視点を大切にし、使いやすいインターフェースを構築することに情熱を注ぐ

・チームでの協力を重視し、オープンなコミュニケーションを通じて意見を尊重し合う文化を大切にする

・自分のアイデアや提案がプロジェクトに直接反映されることにやりがいを感じる

【行動特性・パーソナリティ】

・自発的に学び、技術のトレンドに敏感で、常に新しい知識を吸収しようとする姿勢がある

・チーム内でのコミュニケーションを大切にし、協力的な姿勢で他のメンバーと連携する

・柔軟な思考を持ち、問題解決に向けて積極的に取り組む姿勢がある

・フレンドリーでオープンな職場文化を楽しみ、チームの一員としての影響力を発揮したいと考えている

【働く環境への期待】

・最新の技術に触れながら成長できる環境を求め、スキルを磨く機会が豊富な職場を志向する

・オープンなコミュニケーションを重視し、意見を尊重するフレンドリーな職場文化を求める

・チームの一員として、自分のアイデアや提案がプロジェクトに反映されることに喜びを感じる環境を望む

【ペルソナの背景ストーリー】

このペルソナは、フロントエンド開発に情熱を持ち、特にReactやNext.jsを用いたプロジェクトに従事してきました。彼は、ユーザー体験を向上させるためのインターフェース設計に取り組み、チームメンバーとの協力を通じてコードの品質向上に貢献してきました。新しい技術を学ぶことに対して強い意欲を持ち、常に自己成長を目指しています。今回のポジションでは、彼の技術力とチームワークを活かし、革新的なソリューションを提供するプロジェクトに貢献したいと考えています。

次にペルソナが応募に至るまでのカスタマージャーニーを描きます。採用活動にカスタマージャーニーを導入すると、大きく4つのメリットがあります。

- 候補者の離脱ポイントを「認知→興味→比較→応募→選考→内定」の各段階で可視化でき、課題に絞った改善策を打てる。

- フェーズごとに伝える情報とチャネルが整理され、メッセージが一貫性が担保される。

- 人事・現場・広報が同じ図を共有し、応募率や辞退率などKPIを協働で追える。

- 座談会や1on1など自社らしい体験を狙って配置でき、志望度を高める。

まずはペルソナ設定と簡易マップ作成だけでも十分ですので、作成のステップをご紹介します。

・若手フロントエンドエンジニアの採用カスタマージャーニー具体例:

現在働いている優秀な社員にヒアリングして、「なぜ当社を選んだのか」「転職活動で重視したポイント」を聞き出すと、リアルなペルソナやカスタマージャーニーの作成ができます。

この流れを意識し、情報の“深さ”と“順序”を整えることで、候補者が自然にゴールへ進む体験を設計できます。

この流れを意識し、情報の“深さ”と“順序”を整えることで、候補者が自然にゴールへ進む体験を設計できます。

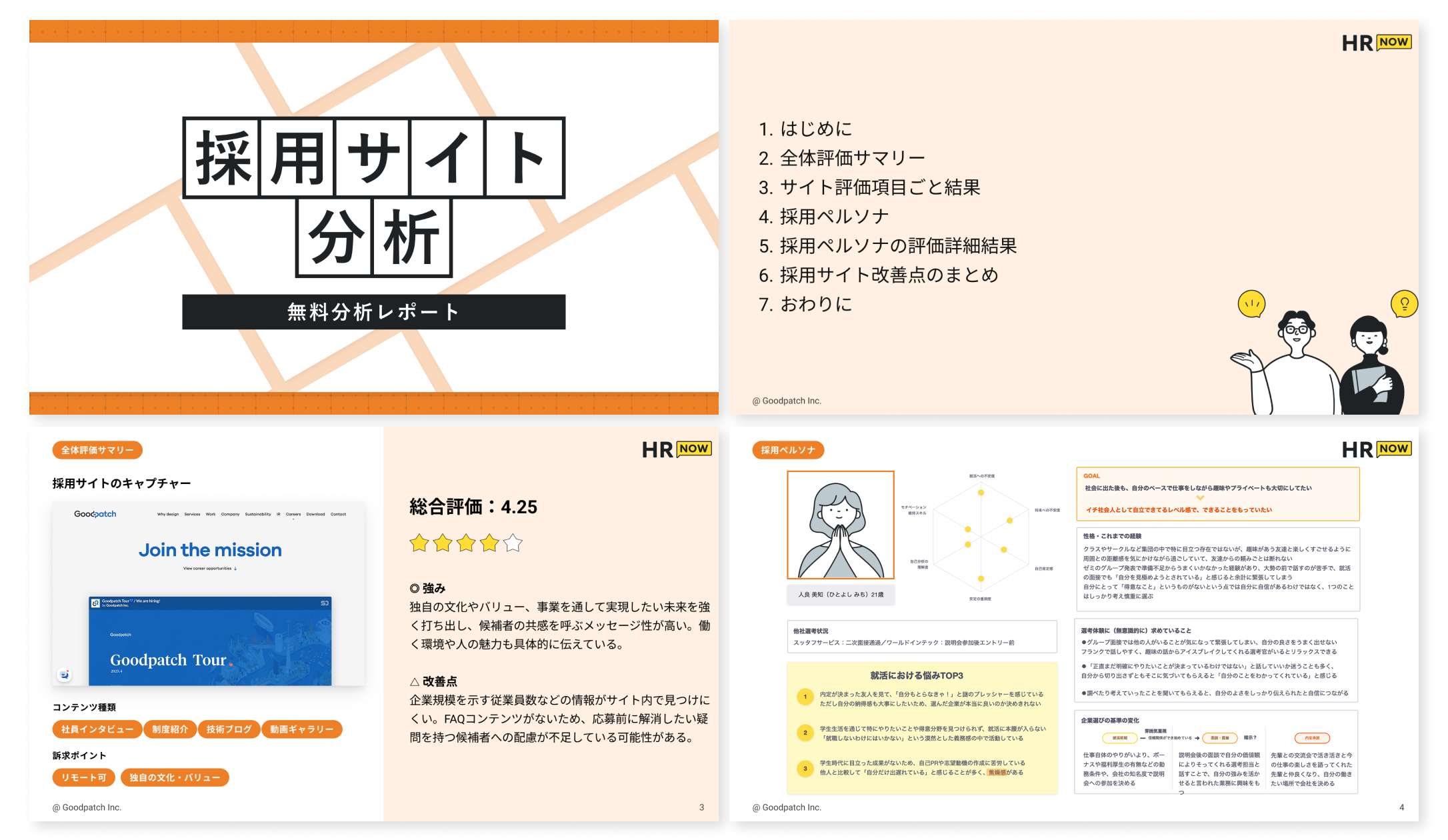

無料分析レポート

【無料】採用サイト分析レポート

この資料でわかること

貴社の採用サイトを無料で分析レポートを作成しお送りします。

採用サイト全体の評価だけでなく、採用ペルソナ視点での改善点もご提案します。

申し込む採用サイト全体の評価だけでなく、採用ペルソナ視点での改善点もご提案します。

採用サイトの必須ページとUI/UXベストプラクティス

トップページでは企業メッセージと募集職種を端的に示し、直感的なナビゲーションで各ページへ誘導します。社員ストーリーページでは写真や動画を交え、リアルな1日を紹介すると共感を生みます。募集要項は検索・絞り込み機能を付け、候補者が自分にあった職種を探しやすくすると離脱防止に効果的です。

採用サイトに必要なページとポイント

- トップページ

・3秒で「何の会社か」「どんな人を求めているか」がわかる

・メインビジュアルには社員の笑顔や働く風景をいれる

・募集中の職種への導線を明確にする - 社員インタビュー・ストーリー

・写真は必須(親しみやすさが大幅アップ)

・「入社の決め手」「やりがい」「成長実感」を具体的に

・1日のスケジュールも併記すると働くイメージが湧く - 募集要項

・職種別に詳細な仕事内容を記載

・「必須スキル」と「歓迎スキル」を明確に分ける

・年収例:「入社3年目・28歳で年収500万円」など具体的に - 会社情報・カルチャー

・経営陣のメッセージ

・大切にしている価値観

・福利厚生の詳細(制度だけでなく実際の活用例も) - 応募フォーム

・入力項目は最小限に(5項目以内が理想)

・進行状況がわかるステップ表示

・スマホでも入力しやすいデザイン

UI/UX面では、

- モバイル最適化:文字は16px以上、ボタンは指で押しやすいサイズに。

- 表示速度:画像はWebP形式へ圧縮し、動画はYouTube埋め込みで軽量化。

- 配色とコントラスト:JISのアクセシビリティ基準(WCAG AA)を目安に、高齢者や色弱の方でも読みやすく。

これらは専門知識がなくても、無料ツール(PageSpeed Insightsなど)で確認・改善できます。

SEO × LLMO|検索と生成AIに強いコンテンツ設計

AIの進化により、候補者がWeb検索で採用サイトを「見つけてもらう」だけでなく、ChatGPTなどのAIサービスで調べることも増え「AIに要約・推薦してもらう」重要性も増しています。

従来のSEOで検索結果に上位表示されることはもちろん重要ですが、ChatGPTのような生成AIが回答の材料として引用しやすい構成にする必要があり、これをLLMO(Large Language Model Optimization) と呼びます。

キーワード選定から構造化データ、AIが理解しやすい文章設計まで、検索エンジンと生成AIの“両方”に強いコンテンツを作るための具体ステップを解説します。

従来のSEOで検索結果に上位表示されることはもちろん重要ですが、ChatGPTのような生成AIが回答の材料として引用しやすい構成にする必要があり、これをLLMO(Large Language Model Optimization) と呼びます。

キーワード選定から構造化データ、AIが理解しやすい文章設計まで、検索エンジンと生成AIの“両方”に強いコンテンツを作るための具体ステップを解説します。

キーワードリサーチ

まず「職種+勤務地」「働き方(リモート/フレックス)」など、候補者が検索しそうなキーワードを洗い出します。無料のキーワードプランナーツールで検索ボリュームを確認し、タイトル・見出しに自然に盛り込みましょう。

基本的な検索キーワード例

・「職種名 + 地域名」(例:Webエンジニア 東京)

・「職種名 + 働き方」(例:マーケティング リモート)

・「会社名 + 転職」「会社名 + 採用」

・「業界名 + 未経験」「業界名 + キャリアチェンジ」

無料で使えるキーワード調査ツール

・Googleキーワードプランナー

・ラッコキーワード

基本的な検索キーワード例

・「職種名 + 地域名」(例:Webエンジニア 東京)

・「職種名 + 働き方」(例:マーケティング リモート)

・「会社名 + 転職」「会社名 + 採用」

・「業界名 + 未経験」「業界名 + キャリアチェンジ」

無料で使えるキーワード調査ツール

・Googleキーワードプランナー

・ラッコキーワード

構造化データとE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)

Google検索ではページの意味を機械的に理解するために構造化データを参照します。募集要項にはJobPostingのマークアップを追加し、会社情報や執筆者(人事責任者)を明示して専門性・信頼性(E-E-A-T)を高めます。

専門性・信頼性(E-E-A-T)とは、

GoogleがWebサイトを評価するのに用いる4軸です。

①Experience(経験)=実体験に基づく情報

②Expertise(専門性)=専門家が書いた確かな内容

③Authoritativeness(権威性)=外部から認められた実績がある

④Trustworthiness(信頼性)=安全で正確なサイトである

GoogleがWebサイトを評価するのに用いる4軸です。

①Experience(経験)=実体験に基づく情報

②Expertise(専門性)=専門家が書いた確かな内容

③Authoritativeness(権威性)=外部から認められた実績がある

④Trustworthiness(信頼性)=安全で正確なサイトである

専門的な領域になるため制作を担当しているエンジニアと相談し進めるようにしましょう。

・E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化方法

・E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化方法

- 執筆者情報の明記(プロフィール付き)

- 最新の更新日を表示

- 外部からの受賞歴や認定マークの掲載

LLMO(Large Language Model Optimization)

いま検索流入の一部が ChatGPT や Gemini などの生成AI経由 に置き換わりつつあります。そこで注目されるのが LLMO=Large Language Model Optimization。

従来の SEO が「検索結果の順位を上げてクリックを取る」施策だったのに対し、LLMO は AI が回答を作るときにあなたの記事を“引用・参照”してもらう施策 です。

従来の SEO が「検索結果の順位を上げてクリックを取る」施策だったのに対し、LLMO は AI が回答を作るときにあなたの記事を“引用・参照”してもらう施策 です。

1. SEO と LLMO の違い

まずは、個人情報を含まない形での利活用を行い、徐々にルールを整備していくこともできます。

2. 生成AIが好む“読みやすい”構造

- 短い段落(1テーマ=4行以内)

- 箇条書きで要点を並列化

- Q&A形式の見出し

- 本文テンプレ

文章例:

見出し:「Q. リモートワークは可能ですか?」

本文:

・結論:完全リモート勤務が可能です

・詳細:週1回のオフィス出社日を設けています

・具体例:現在50%の社員がリモート中心で働いています

3. 今日からできる LLMO 対策 4 ステップ

4. その他のポイント

- 専門用語はかんたんな言葉で補足: IT に詳しくない読者にも AI にも親切

- 画像や動画に代替テキスト: AI が内容を理解しやすくなる

- llms.txt(AI 用 robots)の動向をウォッチ : まだ公式標準ではなく“提案段階”。主要 AI(ChatGPT/Gemini など)は まだ llms.txt を読みに来ていない と言われている(2025年7月時点)

無料分析レポート

【無料】採用サイト分析レポート

この資料でわかること

貴社の採用サイトを無料で分析レポートを作成しお送りします。

採用サイト全体の評価だけでなく、採用ペルソナ視点での改善点もご提案します。

申し込む採用サイト全体の評価だけでなく、採用ペルソナ視点での改善点もご提案します。

インタラクティブ要素でCVRを上げる|AIチャットボット活用術

チャットボットは「サイト訪問者の質問に自動で答える」プログラムです。導入は難しそうに見えますが、

1. 目的を決める(FAQ対応/面接日程調整など)

2. シナリオを作る(質問→回答→応募フォーム誘導)

3. 運用しながら改善(ログで新しい質問を追加)

この3ステップでスタートできます。また、AIの進化により従来の機械的な対応からより自然な回答や候補者の質問に対して的確な回答が可能になっています。

AIチャットボットを採用サイトに導入することで、一方的に情報を発信する採用サイトではなく、候補者の方が知りた情報をチャットで気軽に聞け、適切な情報を提供することで自社への理解を促進する効果が期待する事ができます。

1. 目的を決める(FAQ対応/面接日程調整など)

2. シナリオを作る(質問→回答→応募フォーム誘導)

3. 運用しながら改善(ログで新しい質問を追加)

この3ステップでスタートできます。また、AIの進化により従来の機械的な対応からより自然な回答や候補者の質問に対して的確な回答が可能になっています。

AIチャットボットを採用サイトに導入することで、一方的に情報を発信する採用サイトではなく、候補者の方が知りた情報をチャットで気軽に聞け、適切な情報を提供することで自社への理解を促進する効果が期待する事ができます。

ルール型から“生成AI型”へ

従来のチャットボットは「🔘A を押したら ①の返答」といった分岐シナリオが中心で、想定外の質問には答えられませんでした。

現在は GPT-4o や Gemini など最新 LLM(大規模言語モデル)を用いた AIチャットボットが登場し、候補者の自由入力に自然文で応答できます。

・意図理解が深い:略語混じりの質問でも要点を把握し回答

・ドメイン外質問は丁寧にガード:不確実な場合は「資料リンクはこちら」と安全誘導

現在は GPT-4o や Gemini など最新 LLM(大規模言語モデル)を用いた AIチャットボットが登場し、候補者の自由入力に自然文で応答できます。

・意図理解が深い:略語混じりの質問でも要点を把握し回答

・ドメイン外質問は丁寧にガード:不確実な場合は「資料リンクはこちら」と安全誘導

自社ナレッジ × RAG =“社内専門家ボット”

生成AI型でも回答ソースが公開記事だけでは情報精度に限界があります。そこで有効なのが RAG(Retrieval-Augmented Generation)。

RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは、

生成AIが答えを作る直前に専用DBやWebから関連文書を検索し、その抜粋をプロンプトに添えて文章を生成する仕組みです。検索で最新・正確な事実を取得し、生成の柔軟さと組み合わせることで「根拠ある回答」を実現します。

生成AIが答えを作る直前に専用DBやWebから関連文書を検索し、その抜粋をプロンプトに添えて文章を生成する仕組みです。検索で最新・正確な事実を取得し、生成の柔軟さと組み合わせることで「根拠ある回答」を実現します。

- 独自データベースを構築:

募集要項、福利厚生、ブログ、社外登壇資料、IR資料などを PDF/MD で取り込みベクトル化。 - クエリに応じた最適ドキュメントを検索

- 検索結果をプロンプトに埋め込み生成

こうすることで「年2回の技術予算はいくら?」「Next.js でのSSR事例は?」といった詳細な情報を正確に回答できます。

会話データを“UX センサー”として活用

AIチャットボットは質問ログそのものが候補者インサイトの宝庫です。

- 質問頻度ランキング → サイトの不足情報を特定

- 平均入力文字数・滞在時間 → 情報の分かりやすさの指標

- 離脱トリガー(質問後に応募しないケース) → CTA配置や説明不足を検証

チャットログのデータをもとに採用サイトやコンテンツ自体を候補者が必要としているものに改善することができます。

このように、生成AI × RAG のチャットボットは「答える」だけでなく「学習してサイトを育てる」ことをAIチャットボットを導入することで可能となります。

まずはFAQデータ数十件でも良いので試験導入し、候補者のリアルな声を採用サイト改善サイクルに組み込みましょう。

このように、生成AI × RAG のチャットボットは「答える」だけでなく「学習してサイトを育てる」ことをAIチャットボットを導入することで可能となります。

まずはFAQデータ数十件でも良いので試験導入し、候補者のリアルな声を採用サイト改善サイクルに組み込みましょう。

自社採用サイトを診断する3ステップ

- KPIを把握する

まず「月間応募数」「エントリーフォームのCVR」「直帰率」など、成果につながる数字を整理します。 - ツールで可視化

・Google Analytics 4(GA4):離脱率や経路分析

・ヒートマップ(clarity等):クリックが集中・不足している箇所

・PageSpeed Insights:表示速度のスコア - 改善の優先順位をつける

離脱率が高いページから改善すると効果を実感しやすく、チームのモチベーションも上がります。たとえば「CTAの位置を変える」「画像を圧縮する」だけでも数値は動きます。

無料/低料金のツールばかりなので、ITに詳しくなくても試しやすいのが利点です。

今日からできる採用サイト改善チェックリスト

改善チェックリスト

ペルソナは具体的か?(年齢・職歴・価値観まで書けるか)

見出しに検索キーワードが入っているか?

応募フォームまで3クリック以内か?

スマホで5秒以内に表示されるか?

FAQまたはチャットボットがあるか?

GA4で「応募完了」までの数値を追えているか?

チェックが付かなかった項目から手を付ければ、改善効果が目に見えやすくなります。

おわりに

採用サイトは「公開したら終わり」ではなく継続的な改善サイクルがカギです。

【採用サイトの改善サイクル】

1. 目的設定 → 2. ペルソナ設計 → 3. UI/UX最適化 → 4. SEO/LLMO対策 → 5. データ診断 → 6. サイト改善

1. 目的設定 → 2. ペルソナ設計 → 3. UI/UX最適化 → 4. SEO/LLMO対策 → 5. データ診断 → 6. サイト改善

というサイクルを定期的に確認し改善を行うことで、採用サイトがより自社の採用の強力な採用ツールとして活用できるようになります。まずはサイトを開き、簡単なチェックから始めてみましょう。

無料分析レポート

【無料】採用サイト分析レポート

この資料でわかること

貴社の採用サイトを無料で分析レポートを作成しお送りします。

採用サイト全体の評価だけでなく、採用ペルソナ視点での改善点もご提案します。

申し込む採用サイト全体の評価だけでなく、採用ペルソナ視点での改善点もご提案します。